【日本】拒絶査定不服審判の請求期間の見直しについて

水原 正弘

はじめに

H20年法改正の概要は、通常実施権等登録制度の見直し、不服審判請求期間の見直し、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大、特許・商標関係料金の引下げ、および料金納付の口座振替制度の導入である。その中でも、今回、不服審判請求期間の見直しに焦点を当てる。

1.現行制度とその問題点

現在、特許法では、拒絶査定不服審判の請求期間について、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内と規定している(特許法第121条第1項)。さらに、拒絶査定不服審判を請求した場合における補正を行うことが可能な期間については、拒絶査定不服審判を請求した日から30日以内と規定している(特許法第17条の2第1項第4号)。

しかしながら、このような現行制度においては、制度利用者から、30日の期間は短く、審判請求の当否を十分に検討できないまま、駆け込み的に審判請求を行うことがあるとの指摘があり、特に、審判請求後30日以内であれば明細書等の補正ができるため、審判請求期間が比較的短いこともあり、明細書等の補正の内容まで十分に検討した上での、適切な審判請求の当否の判断が行われていない場合があると考えられている。

また、近年、特許審査件数の増加に伴い、拒絶査定件数及び拒絶査定不服審判請求件数も増大しており、制度利用者が審判請求の当否を判断するための調査・検討の時間を十分確保することができない状況になっているとの指摘がある。

以上の問題点を踏まえ、今回、不服審判請求期間の見直しが行われることとなった。

2.改正の内容

今回の改正では、拒絶査定不服審判の請求期間が、拒絶査定の謄本の送達日から「30日以内」から「3月」に拡大される。さらに、拒絶査定不服審判を請求した場合における明細書等の補正の時期についても、「拒絶査定不服審判を請求した日から30日以内」から「審判と同時」、すなわち、「拒絶査定の謄本の送達日から3月」に拡大される。これは、補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにすること、および、第三者の監視負担が過度とならないようにすることを踏まえるためである。

ただし、補正は審判請求と同時に行うことを必要とするが、審判請求書の「請求の理由」については現状どおり、「追って補充する。」と記載することが認められる。

施行時期は、改正法の公布の日(平成20年4月18日)から1年以内の政令で定める日から施行するとされており、現在のところ、平成21年4月1日に施行するとの見通しである。かかる改正が適用されるのは、改正法の施行日以降に謄本の送達がされる拒絶査定に対する審判を請求する場合である。

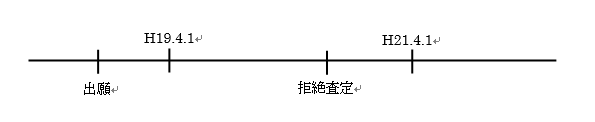

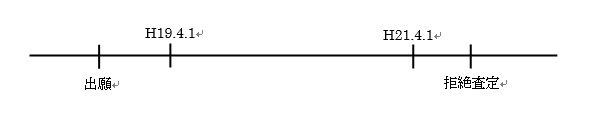

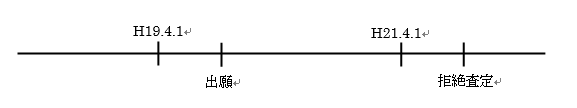

以下に、現行制度(ケース1)、H20年法改正(ケース2)、さらにH18およびH20年法改正(ケース3)が適用される場面を例示的に示す。

ケース1:

・現行制度を適用、すなわち、審判請求は、「拒絶査定の謄本の送達日から30日以内」であって、補正は、「審判の請求の日から30日以内」である。分割出願に関しては、「補正をすることができる期間内に限り」、すなわち、「審判の請求の日から30日以内」である。

ケース2:

・H20年法改正を適用、すなわち、審判請求および補正は、「拒絶査定の謄本の送達日から3月以内」である。ただし、補正は「審判請求と同時」に行う必要がある。かかるケースではH18年改正が適用されないため、分割出願については、「審判請求と同時」しなければならないことに留意する必要がある。

ケース3:

・H18およびH20年法改正を適用、すなわち、審判請求および補正は、「拒絶査定の謄本の送達日から3月以内」である。ただし、補正は「審判請求と同時」に行う必要がある。分割出願については、H18年法改正により、「補正をすることができる時期に限り」(特許法第44条第1項第1号)だけでなく、「拒絶をすべき旨の最初の謄本の送達の日から3月」(H20年改正により「30日」から「3月」に拡大)(特許法第44条第1項第3号)と規定されることから審判請求と同時に行う必要はない。また、かかるケースは、「特許査定の謄本の送達日から30日以内」の期間においても分割出願を行うことが可能である。

次に、在外者の場合の拒絶査定不服審判の請求期間について説明する。在外者については、拒絶査定不服審判の請求期間、すなわち、補正の検討が可能な期間は、最大「4月」となる。これは、現行制度において、補正の検討が可能な期間は約4月(審判請求期間30日+延長期間60日+補正期間30日=120日)確保されていたため、本改正により「3月以内」に拡大されても、期間延長を行わない場合、在外者にとっては補正の検討を行う上で不利益変更となるためである。

なお、特許権の存続期間の延長登録出願に関する拒絶査定に対する不服審判請求期間についても、「3月以内」に拡大されるが、この場合の期間は、補正の検討を行う期間としての意義を有しないことから、在外者に対しての延長は行わないとしている。

3.留意事項

(1)H18年改正の適用はないが、H20年改正がある場合(上記ケース2)は、補正だけではなく分割出願についても審判請求と同時に行う必要がある。これは、H18年改正が適用されない出願については、分割出願を行うことができる時期が、「補正をすることができる時期に限り」と規定されているためである。

(2)本改正で最も注意しなければならない点は、明細書等の補正を審判請求と「同時」にしなければならないことである。したがって、審判請求と「同日」に明細書等の補正を行った場合であっても、かかる補正は手続却下されることになるということに留意する必要がある。このような「同時に」行わなければならない手続を「同日に」行ったことによって、かかる手続が却下された事例(平成20年(行ウ)第82号)を紹介する。

かかる事例は、優先権主張が出願と同時ではないとして手続を却下した事件である。原告優先権を主張する旨を願書に記載していなかったため、数時間後に手続補正書によってその旨を追加する補正を行った。すると、特許庁長官はその手続を以下のように取り扱った。

「本願は出願時にパリ条約による優先権主張の手続がなされておらず、本件補正書によりその主張の追加補正を目的とするものであり認められません(意匠権第15条第1項で準用する特許法第43条第1項参照)。」

特許法第43条第1項には、「パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない」と規定されている。

原告の主張は、特許法43条1項の「同時」の解釈であって、これを「1日」を基準として判断されると解釈されるべき、というものである。

一方、被告側特許庁は、優先権主張の手続は要式行為だとして譲らず、「同時」の解釈についても、「出願と同時に」と、「出願の日と同日に」とで区別されるべきであるとしている。

裁判所は、「同時」の解釈を広辞苑に依り、「二つ以上のことがほとんど同じ時に行われるさま。まさにその時。いちどきに」と解釈し、さらに法の他の箇所で「同一日に」という表現があることを挙げて、「同時」と「同日」とは違う、と判断した。

以上のように、「同時」の解釈は非常に重要なものであり、拒絶査定不服審判を請求し、補正を行う場合には注意を要する。

なお、この「同時」に関しては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第14条において、

1.特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。

2.特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。

と規定されている。

4.まとめ

最後に、国内出願人、在外者について、現行制度および改正後の審判請求期間および補正の検討が可能な期間を以下の表に示す。

| 現行制度 | 改正後 | |

| 国内出願人 | 審判請求→30日以内

補正→審判請求から30日以内 (60日以内) |

審判請求→3月以内

補正→審判請求と同時 |

| 在外者 | 審判請求→90日以内

補正→審判請求から30日以内 (120日以内) |

審判請求→4月以内

補正→審判請求から4月以内 |

参考資料:1.平成20年特許法等の一部を改正する法律について―概要・新旧対照表・附則―<説明会テキスト> 特許庁

2.平成20年(行ウ)第82号 却下処分取消請求事件